会員館紹介

国立歴史民俗博物館National Museum of Japanese History

歴博外観

歴博外観

- ホームページ

- https://www.rekihaku.ac.jp

- 住所

- 千葉県佐倉市城内町117

- 電話番号

- 043-486-0123

- メールアドレス

- sfukyu@ml.rekihaku.ac.jp

- 開館時間

- 3月~9月 9:30-17:00 10月~2月 9:30-16:30 ※最終入館は閉館の30分前まで

- 休館日

- 毎週月曜日(休日の場合は翌日)、年末年始(12月27日~1月4日)、その他休館日あり(HP要確認)

展覧会

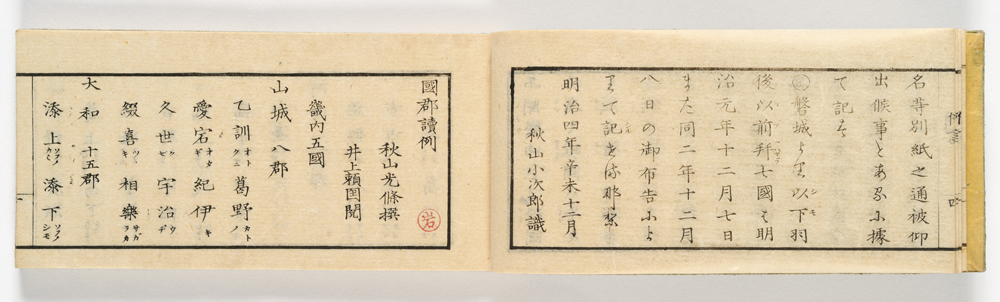

掌中国郡読例 明治4年(1871) 国立歴史民俗博物館蔵

掌中国郡読例 明治4年(1871) 国立歴史民俗博物館蔵第4展示室特集展示「明治の神道家-旧幕臣秋山光條とその資料-」

本特集展示で紹介する資料は、幕末には江戸町奉行配下の同心をつとめ、維新後は神官として各地の神社に勤務した国学者・神道家秋山光條(てるえ)(1843~1902)が残したものです。文書・書籍・書画などからなり、父祖の代からの町奉行所関係文書のほか、光條が前田夏蔭・平田銕胤に師事したことから、国学・神道関係が多いのが特徴で、また交友関係があった国学者・歌人などから送られた書簡も少なくありません。明治維新の前後で大きく変わった旧幕臣の生き方を、その具体的な足跡からたどっていきます。秋山光條関係資料は最近になって当館に寄贈されたものであり、そのお披露目の機会でもあります。

- 開催期間:2025/4/22~2025/7/27

■図録

展覧会

菊唐草蒔絵小鼓胴 国立歴史民俗博物館蔵

菊唐草蒔絵小鼓胴 国立歴史民俗博物館蔵第3展示室 特集展示「生田コレクション 鼓胴」

生田コレクションは、明治から大正期、ビール産業の草創に貢献した人物として知られる生田秀(1857-1906)と、その長男で鼓胴研究に勤しんだ生田耕一(筒哉、1882-1933)とが、二代にわたり収集した能楽関係コレクションです。能においては、小鼓・大鼓・太鼓・能管という性格の異なる四種の楽器が用いられますが、本コレクションの中核をなすのは小鼓胴、すなわち小鼓の本体にあたる音を共鳴させるための筒92点です。能楽を代々家業とした家や大名家等に伝来した資料とは異なり、研究的な視点によって集められたため、流儀(流派)の好みに偏らず、室町時代から大正時代という幅広い制作年代の鼓胴を含む、系統だったコレクションである点に特色があります。

今回の特集展示では、音楽・楽器史、技術史、美術史の研究資料として高く評価されてきた生田コレクションから小鼓胴・大鼓胴・太鼓胴ほか主要な資料を展示します。鼓を構成する各部品や、鼓胴内部の鉋目に象徴される楽器製作技術、鼓胴表面に施された多彩な蒔絵装飾、さらにはコレクションの成立背景などを通じて、室町時代から江戸時代にかけて発展・興隆し、さらに近代に受け継がれて現在もなお伝統芸能として生き続ける能楽文化の一端を紹介します。

- 開催期間:2025/7/23~2025/8/31

■図録

展覧会

青斑入桔梗渦葉白地赤吹掛絞桔梗咲/国立歴史民俗博物館

青斑入桔梗渦葉白地赤吹掛絞桔梗咲/国立歴史民俗博物館くらしの植物苑 特別企画「伝統の朝顔」

朝顔は古くから多くの人々に親しまれてきました。江戸時代以降、文化・文政期、嘉永・安政期、明治・大正期など、繰り返し朝顔ブームが訪れ、変化朝顔とよばれる、朝顔に見えないような多様な形の花と葉を持つ朝顔が創り出されてきました。朝顔は一年草であるにも関わらず、種子を結ばない変異も種子によって維持してきたことは世界的に見ても特異なもので、幕末の嘉永・安政期にはきわめて多くの品種が創り出されていたようです。

しかし、大正期以降、現在でも広く栽培されている大輪朝顔の栽培が盛んになる一方、変化朝顔の愛好家は次第に減少し、第二次世界大戦後の変化朝顔はわずか数名の愛好家によって維持される状況になりました。幸いなことに、江戸時代に起源を持つ変化朝顔の変異の多くは、愛好家や研究者の努力によって現在まで維持されています。そこで当苑では、江戸時代以降に独創的な知識と技術を駆使してつくり上げられた伝統の朝顔を広く知り、人と植物との関わりを見ていただけるよう、1999年以降、歴史資料としてこれらの朝顔を展示してきました。

今回は、「幕末の変化朝顔」をテーマとし、幕末に刊行された朝顔図譜『朝顔三十六花撰』『三都一朝』『朝閑々美(かがみ)』などについてパネルで紹介します。

また、くらしの植物苑内で栽培した鉢植えの朝顔を、ビニルハウス、東屋、よしず展示場で展示します。

- 開催期間:2025/8/6~2025/8/31

■図録